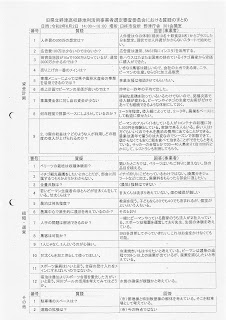

2016年3月議会「統合小学校用地」としての活用を薦める質問が2議員から提出されたが、質問提出後の議会冒頭中野市長は「将来の地域活性化や地域振興に結びつくような活用」と発表。

2019年3月には「農林業関係者の交流・連携や研修などの場として活用し、また、広い敷地と多くの建物を有効に活用するため、農林業だけでなく、地域住民の交流の場としての機能も加えたい」と発言。

2019年12月には「野津地域のにぎわいや雇用創出につながる活用方針に沿って、関係機関等と協議を進める中で、この間、民間からも利活用に興味が示され、また、活用打診や提案を受けてきたところであります。これらさまざまな検討、民間からの情報を総合的に整理した結果、地域のコミュニティや農業研修などに資する公共施設としての活用のほか、農業を軸にこれに付加価値を与える、例えば、地元農産物を使用したレストランや加工施設、また、6次産業化など民間活力の活用も積極的に取り入れていきたいと考えています。」

ここで民間活力の活用のための公募を行う考えが示されたが、2019年3月以降、民間からの提案を受けて民間活力導入へ舵を切ったことが伺える。

2020年2月~3月 公募したが1社しか応募がなかった。

2020年11月 事業者決定。「協議」に期間を要した様子が以下の説明から伺える。

2021年12月 事業説明の中で選定審査の経過が明らかにされている。

「事業計画の審査には、有識者の視点から、金融機関、起業創業の専門家、農業関係者などの7名で審査を行いました。また、審査にあたっては、地域に根差した施設とするために、審査委員のほかに、野津地域の農業関係者、商工業関係者、観光関係者、自治会関係者の方々に提案内容をお聞きいただき、その方々の意見も審査に反映させるため、審査に同席をいただいたところであります。

審査の結果として、提案の内容は公募の目的に合致しているとの判断に達したものの、さらに具体化に向けての協議が必要との判断から、引き続き継続して協議を進めることとし、その後、事業内容なども固まったことから、令和3年3月には事業に必要な施設の賃貸借契約を締結いたしました。」

「旧野津高校の跡地利用については、公募の募集要項に基づきまして、当初の目的達成に資する事業展開が求められますが、臼杵市内の学校跡地としては初めての飲食、物販の機能を含んだ複合施設となる予定です。野津地域における新たなスポットとして、周辺にも大きな波及効果が生まれる中核施設となるよう期待しているところであります。」

大きな期待をもって4億円余りの費用をかけ施設整備が行われたが、半年で経営は破綻した。

-----以下、議会議事録からの抜粋

2014年(平成26年)3月 野津高校閉校

■3月13日 堀議員質問

私は私なりに3通りを考えました。1つ目です。現在の校舎を撤去し更地として、企業または福祉施設の誘致、2つ目、校舎はそのままとして、私立高校など福祉課程の学校を誘致、3つ目、今の野津中央公民館を野津地区公民館とし、中央公民館としての利用、そういうことは考えられませんでしょうか。

<中野市長答弁> 残された両校の校舎及びグラウンドなどの学校施設の今後のあり方については、同窓生を初め市民の関心も高いものと認識しておりますが、現在のところ利用方法は決まっておらず、有効的な活用方法の検討が必要となっています。昨年12月に大分県教育庁より閉校予定の高校施設の利活用について、市の意向などに関する照会があったところですが、それまでに県から正式な売却・貸し出しなどに対する働きかけがなかったこと、また在校生の心情を配慮する中で、これまで表立って十分な議論は進められてきませんでした。

今後、市としては具体的な利活用方法の検討を進めてまいりますが、それに先立ち、高校跡地の現状を把握し、今後の利活用のあり方を探るため、去る2月18日、私や副市長及び市の幹部職員による商業高校及び野津高校の視察を実施いたしました。両校とも広大な敷地とあわせて老朽化が著しく、耐震工事も未実施の校舎があるなど、さまざまな課題があります。どのように管理・活用することが望ましいのか、十分に検討していく必要があると感じたところであります。今後、庁内において具体的な検討に入りますが、議員からご提案いただきました活用方法も視野に入れ、その実現性や市民ニーズなどを勘案しながら、よりよいものを検討して結論を出していきたいというふうに思っております。

■9月17日 内藤純孝議員質問

野津幼稚園・小学校を野津高校跡地に移転するのが私としては最適ではないかと考えます。この件に関して市の考えを伺いたいと思います。

<斎藤教育長答弁>野津高校跡地への小学校の移転に対する考えにつきましては(その前提としての)小学校の方向性を定めることに集中して取り組んでいきたい

<再質問>中学校の改築されました学校もあるし、あのエリアは、私は旧野津町時代から教育環境の非常にいい、教育拠点としてのかりやの里というような、そんな野津時代からの引き継ぎもございました。本当にこれからしっかり議論をしていくんでしょうけども、やろうとするのなら、あのエリアに野津高等学校も含めて総体的な幼稚園、小学校の統廃合校の部分を持っていってほしいなと、そういう思いがしております。

野津高等学校に限り、じゃどうなんですか、いけますか、いけませんか、いや無理です、何で無理なの、そんな議論は今はちょっと私も控えたいと思いますけれども、しっかりと、やっぱり高等学校の跡地もその移転の対象として、私は心のどこかに置いていただいて、今後の野津地域の教育現場のあるべき姿を検討していただきたいなと思います。いきますか、いきませんかじゃなくて、教育長、あの高等学校の跡地も含めて、教育長のお考え、許される限りで結構ですから、お聞きをしたいと思います。

<斎藤教育長答弁>野津高校跡地も含めて、あのエリアのことをどう考えるかということですけれども、かりやの里としての位置づけ、大事なことだと思います。先ほど答弁させていただきましたけれども、基本は教育問題検討会議でどういった方向性が出されるかになりますけれども、一つは、今の野津小学校の位置で仮に、仮にですよ、議員ご質問の野津地域の1幼稚園1小学校にする場合は、場所的には、先ほどお答えしたように厳しいなと思います。

そうしたときに、将来考えたときに野津中学校はあの地域で1校で、1つですね。そうしたときに、やっぱりあの周辺が一番小学校施設を設置する場合は適地だなというふうに考えています。もちろん野津高校がそのまま残って、あそこが更地になったりすれば検討の対象にはなり得ると思います。建物自体も使えるかどうかは、今後、具体的になったときに検討しなくてはいけないと思うんですけれども、そういった状況でありますが、周辺にはかなり広い用地もあるように聞いていますので、そういったところも含めて検討すべきだなと私は思っております。それこそ先ほど言われましたかりやの里としての位置づけで、そういった構想ができれば一番いいかなというふうに考えております。

2016年(平成28年)

■3月1日定例会初日 中野市長「平成28年度に臨む基本的な考え」

野津高校の跡地につきましては、将来の地域活性化や地域振興に結びつくような活用を前提に、県に譲渡していただくよう協議を進めているところであります。

■3月8日 若林議員質問

旧野津高校跡地について、野津統合小学校の敷地としてふさわしいと考えるが、どのような計画になっているのか

<日廻総務部長の答弁>高校跡地につきましては、平成25年12月に大分県より閉校を予定している県立高等学校施設の利活用について最初の照会があり、以来、市においても庁内で臼杵商業高校と野津高校の跡地活用について検討を重ね、平成26年5月に県に活用案を提出いたしました。

その後、県から今年度末までに、両高校跡地を市が活用するために取得する意思があるか正式な回答を求められており、県と連絡調整を行いながら具体的な活用について検討してきたところでございます。

野津高校の活用方法につきましては、現在のところ具体的な段階には至っておりませんが、今後の野津地域の活性化や地域の拠点として、また地元の雇用を創出できるような活用が望ましいと考えておりますので、県に対しましても臼杵商業高校と同様に、市に譲渡いただくよう今年度中に要望書を提出する予定であります。

■3月9日 内藤純孝議員質問

近い将来来るであろう統合の移転予定地として、野津高校の跡地の活用を検討すべきと私は考えます。教育施設の有効活用の観点からも、最もふさわしいと考えますが、市の見解を伺いたい

<加島総務課長の答弁>市では、野津高校の跡地につきまして、現在、公共利用を目的として取得することを前提に県と協議を進めております。跡地の活用方法につきましては、詳細は今後の検討の中で協議していくことになりますが、高校が野津地域の中心部に位置すること、高校建設にあたり、旧野津町が用地を県に提供しましたり、また学校の活動に対して野津地域全体で物心両面にわたる援助を長年続けてきたことなどの経緯から、野津地域住民の皆さんには、野津高校に対して強い思い入れがあると認識をしております。

市といたしましては、野津地域の活性化につながる地域振興の拠点として、また地元の雇用を創出することができるような活用方法を検討してまいりたいと考えております。

■3月 大分県に野津高校跡地譲渡の要望書を提出

2017年(平成29年)

■9月13日 内藤純孝議員質問

現時点での取り組み状況についてお答えいただきたいと思います。

私としては、合併前の構想等を踏まえますと、野津地域の統合小学校・幼稚園としての活用が最善の方策という思いは今でも変わらないところであります。そこでお聞きをしますが、大分県は、学校として活用するのであれば土地は無償で払い下げるとのことですが、具体的にお答えをいただきたい。

<藤原財務経営課長の答弁> これまで大分県と譲渡条件等について協議しておりますが、土地については、旧野津町時代に野津高校用地として野津町が大分県に提供した敷地全体の約9割を占める土地は無償になると考えています。しかし、その他大分県が購入した土地につきましては、学校用地として活用する場合には無償ですが、学校用地以外の公共用として活用する場合は有償になります。また校舎等の建物につきましては用途にかかわらず有償になります。

本市としましては、要望書を県に提出した後も、譲渡条件等を踏まえ、庁内で検討を進めておりますが、今後市が購入するには具体的な利用方法を決定し、県に対して払い下げの申請を行う必要がありますので、引き続き公共用地としての活用や雇用の創出など、地域振興の拠点として地域の活性化につながるよう、活用方法を検討していきたいと考えています。

<甲斐教育総務課長の答弁> 教育委員会といたしましては、旧野津高校の校舎を小学校施設として転用することは難しいと考えております。

<藤原財務経営課長の答弁>これから野津高校跡地をどのように活用していけばいいのかという本格的な議論に入っていきたいというふうに考えております。

2018年(平成30年)

■12月11日 大塚議員代表質問

旧野津高校跡地の活用についての今後の見通し

<中野市長の答弁> 平成28年3月に大分県に譲渡の要望書を提出しております。その中で、旧野津高校跡地は野津市街地の中心部に位置し、野津地域の活性化に必要不可欠な施設であることから、その活用については、野津地域の振興の拠点となる公の施設としての活用や地元の雇用を創出する活用を基本方針としております。この方針に基づき、これまで企業用地、住宅用地、農林業振興用地、学校用地など、具体的な活用を検討してまいりました。その結果、私は、野津地域の特性を生かし活性化を図っていくため、農林業の振興に寄与する活用を中心に据えることが望ましいと考えています。

2019年(平成31年・令和元年)

■3月6日 内藤康弘議員質問

12月定例会におきまして、私どもの会派の代表質問、これは大塚議員が行われましたが、それに対しまして、購入申請を行い、農林振興を中心とした利活用を行うという旨の答弁がございました。

今後のスケジュール等、具体的な案について伺います。

<中野市長答弁> 旧野津高校跡地については、野津地域の主産業である農林業の振興を推進するため、農林業関係者の交流・連携や研修などの場として活用し、また、広い敷地と多くの建物を有効に活用するため、農林業だけでなく、地域住民の交流の場としての機能も加えたいと考えております。

具体的には、就農希望者や農林業従事者が学びや交流、情報共有ができる場、また、移住希望者などに向け、本市の農林業を紹介する情報発信の場となるよう、研修室や会議室、さらに宿泊ができる場所などの整備を検討したいと考えています。

一方、現在、主に野津小学校区を中心とする野津地域の地域振興協議会の設立に向け、区長会と協議を進め、次年度中の協議会設立を目指しています。そこで、野津地域の地域特性や利便性などを考慮し、旧野津高校跡地を野津地区の地域振興協議会の拠点施設としての活用も考えています。

なお、グラウンドにつきましては、面積が広く多様な活用方法が考えられますので、引き続き、地域の活性化につながる活用を幅広く検討していきたいと考えています。

農林業の拠点を整備することにより、農林業の活性化が期待でき、また、市民同士の交流と地域のにぎわいの拠点施設を整えることで、地域活動の推進と福祉の向上につながり、さらに農林業関係者と住民の交流・連携も期待できることから、より一層、野津地域の活性化が図られるのではないかと考えています。

以上のような基本的な考えのもとで、今後のスケジュールにつきましては、本年度中に県に対し基本的な活用方法を伝えた上で、払い下げの申し入れを行い、その後、校舎の具体的な改修計画につきましては、県や関係機関と十分協議を行いながら、来年度中には旧野津高校を購入し、平成32年度から33年度の2カ年間で改修事業を実施したいと考えております。

<再質問>

具体的な新方向性、よくわかりました。この件につきましては、野津地域の市民の関心が大変高い案件であります。先日、野津地域の区長会の協議会がありましたが、そのときも質問がございました。また、若い農業者と、実は私がちょっと意見交換会をさせていただきました。そのときも大変高い関心事項でありました。その場で出た意見を少し紹介させていただきます、参考になるかどうかわかりませんが。

意見といいますのも、「農業関係で使ったらどういう使い道がありますか」という事前の質問を私のほうからしました。彼らが言うのには、農産物の物流の拠点あるいは農産物の加工販売の施設、農産物の直販施設、ドローン等の最先端技術の講習施設、外国人実習生の宿泊施設、また、農業者住宅への利用ができないかというような、等の意見がございました。

廃校舎の利活用については、大変コストがかかります。そういう意味でも、民間事業者の参入も検討する必要があるのではなかろうかなというふうに私個人的には思っておりますが、いずれにしても、平成32年から33年度の2年間で事業実施を行うということでありますので、その間、意見集約、また情報収集をしっかり行って、29年に出されました基本方針に基づいて、野津地域の活性化につなげていただきたいというふうに思います。

この件については、今後も注視していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

■12月3日 旧野津高校購入議案上程

<中野市長> 総務費では、本市の農業のさらなる振興の拠点及び地域振興の拠点として利活用することを目的として、旧野津高校購入に係る経費を計上しております。

■12月11日 内藤康弘議員質問

野津高校の利活用について、3月定例会において平成31年度中に県に対し利活用法を伝えた上、払い下げの申し入れを行い、購入し、平成32年度から33年度の2年間で改修事業を実施すると答弁がございました。その経過を伺いたい

<荻野財務経営課長答弁>野津地域のにぎわいや雇用創出につながる活用方針に沿って、関係機関等と協議を進める中で、この間、民間からも利活用に興味が示され、また、活用打診や提案を受けてきたところであります。

これらさまざまな検討、民間からの情報を総合的に整理した結果、地域のコミュニティや農業研修などに資する公共施設としての活用のほか、農業を軸にこれに付加価値を与える、例えば、地元農産物を使用したレストランや加工施設、また、6次産業化など民間活力の活用も積極的に取り入れていきたいと考えています。

そこで、本市の基本的な活用方針に合致する事業者の公募を実施し、より魅力的な利活用案にまとめ上げたいと考えています。そのため、今後、募集要項の策定にあたり、公共施設対象建物と民間利用対象建物のすみ分けや民間利用部分の賃借料の考え方の整理、また、事業者の改修費負担のあり方の整理などが必要であり、現在、こうした諸課題について検討を行っているところであります。

公募の時期は、これらの課題をできるだけ早く整理し、募集要項を策定して、早ければ年度内に募集を開始したいと考えています。公募により多くの応募を期待しているところであり、この中で本市の方針に合致する提案がなされ、採択されれば、決定した事業者と詳細な活用計画を立案していく日数も必要となります。ついては、改修に着手できるのは、早くても来年秋以降、場合によっては令和3年度になるものと想定をしております。なお、改修にあたっては財源の一部を県の補助金活用も見込んでいますので、事業計画の詳細が固まってから、県との調整に日数を要することも念頭にスケジュールを立てていきたいと考えております。

<中野市長答弁>

その中で民間の人たちが、ぜひあそこを使ってそういう農産物のレストラン、あるいは販売所、あるいはまたそれを加工するようなところをぜひやってみたいんだと、そして、野津のそういう有機の里づくりを、ひとつ自分たちの観点からアピールする、そういう場にして、雇用と、ある意味ではお客さん--交流人口、観光人口を結びつけられるような、そういうものとしてやりたいというようなことを言ってきているということを承知していますので、それが本当に実現可能なのかどうなのかも含めて、これから詰めながらそういうことを生かしていければ、もっともっとよくなるし、情報発信につながるんじゃないかと思いますので、その辺のところ十分検討しながら、そしてできるだけ早く方向が固まるような形で、皆さん方にお伝えできるような形で、これから努力していきたいと思っています。

2020年(令和2年)

■2月3日 利活用事業者のプロポーザル公募開始(〜3月31日まで)

■3月 利活用事業者1社のみ応募

■6月 「県立野津高校跡地利用活用プロポーザル選定委員会」

■11月 (株)NEXT FARMを利活用事業者に選定

■12月 市議会で財産の無償貸付決定。

<中野市長>本年3月に大分県から譲渡を受けた旧野津高校の利活用のため、無償での貸付けを条件に公募を行い、厳正な審査を経て利活用事業者を決定いたしましたので、当該事業者に対し、事業に必要な範囲を無償で貸し付けるため、議会の議決を求めるものであります。 総務費では、本市の農業のさらなる振興や地域のにぎわいの拠点として利活用することを目的とする、旧野津高校利活用事業に係る経費を計上しております。

■12月 予算委員会

○委員(若林純一)歳出の7番なんですけど、旧野津高校の購入費ですが、購入にあたってのその条件、要するにこういうものに使うから売ってくださいというか、買わせてくださいという形の何か条件がついているのかどうか。もう買った後は何でも使えるという条件なのか、その辺り教えてください。

◎財務経営課長(荻野浩一)若林委員の質問にお答えします。今現在、旧野津高校跡地の購入につきましては県に対しまして、農業の振興、地域の振興の拠点という形で、活用計画を提出しておりまして、それに沿った形での活用ということで県のほうには話をしております。それで条件と言われた件ですけども、今回、旧野津高校の土地、建物を買うにあたって、公共、公用に資するということでありますので少しといいますか、減額措置をしてもらっております。そうした時に、建物の部分につきましては、当然公共、公用の部分の活用ということがまずは前提条件というふうになっております。以上です。

○委員(若林純一)そうしますと今後臼杵市が使うにあたって縛られるとすれば、建物は公共、公用に使うことということだけですかね。

◎財務経営課長(荻野浩一)若林委員のご質問にお答えいたします。若林委員の今おっしゃった、土地につきましては大部分は野津町時代に寄附を受けたものですが、ただ県が取得した部分は多少の縛りはありますけど、特に問題ないと思っております。建物につきましては、若林委員のおっしゃったようにそういった縛りがあります。以上です。

2021年(令和3年)

■3月 事業者との賃貸借契約締結

■3月2日 市長所信表明

旧野津高校跡地には、令和3年度に2棟の解体を行い、公募により決定した利活用事業者と連携して、教室棟を農林業の振興や地域振興につながることを目指した施設整備を行います。

■9月 活用しない管理棟、特別教室棟、その他附属施設の解体工事終了

■11月 工事着手

■12月7日 大塚議員代表質問で旧野津高校の利活用について質問

野津地域振興政策について質問してまいりたいと思います。特に、旧県立野津高校の利活用について質問させていただきます。

当初、公の施設として、野津地域の振興、農業、林業の拠点施設としての活用という大きな方針の下、様々な検討や協議を得た結果、利用者も決まり、整備もいよいよ行われ、来年度にはオープンする予定であると伺っております。改めて整理をする意味で、次の4点について質問させていただきます。

まず1点目は、利活用の目的とこれまでの経過についてご答弁お願いいたします。

2点目は、現在、利用計画が決まり、進んでいると思いますが、その内容とスケジュールについてご答弁をお願いしたいと思います。

3点目は、新規施設の目的と地域振興政策に対しての役割と期待について、よろしくお願いしたいと思います。

4点目は、フリースクールやeスポーツの拠点としての利用について問題点があるかです。これは、私が事業者と先日お会いをする機会がありまして、その際にこのようなことが話題になりました。現段階における市の考えをお聞かせいただければと思います。

<荻野財務経営課長の答弁> 公募にあたり、目的を農林業の振興、地域の活性化とし、農業の拠点や地域コミュニティ創出の場づくりを目指すこととしたところであります。

その他、利活用の条件としては、教室棟を必ず使用することといたしました。

この公募には、株式会社NEXT FARMという事業者1者から申込みがあり、公募要件を満たし、利活用業者として公共施設を貸し付けるに適当な事業者であるかの視点で審査を行っております。

事業計画の審査には、有識者の視点から、金融機関、起業創業の専門家、農業関係者などの7名で審査を行いました。また、審査にあたっては、地域に根差した施設とするために、審査委員のほかに、野津地域の農業関係者、商工業関係者、観光関係者、自治会関係者の方々に提案内容をお聞きいただき、その方々の意見も審査に反映させるため、審査に同席をいただいたところであります。

審査の結果として、提案の内容は公募の目的に合致しているとの判断に達したものの、さらに具体化に向けての協議が必要との判断から、引き続き継続して協議を進めることとし、その後、事業内容なども固まったことから、令和3年3月には事業に必要な施設の賃貸借契約を締結いたしました。

契約締結後、利活用に必要な改修工事の内容や役割分担などの協議を加速させるとともに、活用しない管理棟、特別教室棟、その他附属施設の解体工事を実施し、本年9月に終了いたしております。

本市が行う改修工事については、令和3年9月定例会において予算計上を行い、11月には工事契約の締結も行っております。

次に、現在の利活用計画の内容とスケジュールについてお答えいたします。

事業者による利活用計画では、メインテーマを、臼杵と日本全国、世界がつながる、農業、体験を軸とした複合施設の展開としておりまして、情報発信型の複合施設となるよう進めているところであります。

具体的には、教室棟1階を農産物などの直販所、レストランとし、いわゆる道の駅のような機能を想定しております。2階は、キッズスペース、セミナールーム、3階をイベントスペースとして整備することとしております。屋外では、プール、屋外テラス、ドッグラン、簡易宿泊施設などの整備が予定されております。

この事業計画の内容につきましては、当初より想定していました基本方針や具体的な計画におおむね合致するものと考えているところであります。現在、改修工事に必要な手続が進められておりますが、改修工事の完成とオープンは来年の春頃を目指して取り組んでいると伺っております。

次に、新規施設の目的と野津地域振興政策に対しての役割と期待についてお答えいたします。

旧野津高校の跡地利用については、公募の募集要項に基づきまして、当初の目的達成に資する事業展開が求められますが、臼杵市内の学校跡地としては初めての飲食、物販の機能を含んだ複合施設となる予定です。野津地域における新たなスポットとして、周辺にも大きな波及効果が生まれる中核施設となるよう期待しているところであります。

最後に、フリースクールやeスポーツの拠点としての利用についての問題点はについてお答えいたします。

フリースクールとは、何らかの理由から学校に行くことができない、行かない、行きたくても行けないという子供たちが、小学校、中学校、高校の代わりに過ごす場所であり、個人経営、NPO法人やボランティア団体などが運営する民間の教育機関のことであります。

また、eスポーツとは、エレクトロニック・スポーツの略称で、ビデオゲームを使って行う競技のことであります。

eスポーツは、現在、世界中で新たなコンテンツとして定着し始めており、世界の競技人口は22億人程度存在すると言われております。日本における競技人口は、約390万人と言われており、国際的な大会や、国内においても大会が開催されております。全国の高校では、eスポーツ部が次々と誕生している状況にもあります。

このように、遊びの一環である単なるテレビゲームという存在から、スポーツというカテゴリーに移り、学校や社会の中で存在価値を高めている状況にあると認識しているところであります。

一方で、そうはいっても、テレビゲームといった認識や学習の妨げといった不安も根強くあることから、拠点化となりますと、そのような不安や課題の払拭を図る必要があるものと考えております。

現在、事業者の事業計画に、議員ご質問のフリースクールは含まれておりませんが、教室棟3階においては、eスポーツも可能な施設整備を行うと事業計画が示されているところであります。

いずれにいたしましても、事業者には、現在、提案をいただいている事業計画に沿った事業をまずは着実に実行していただきたいと考えているところであります。

その上で、フリースクールをはじめ、新たな提案があった場合には、地域住民に愛された旧野津高校の跡地であり、公共の財産でもあることを踏まえ、基本方針に沿うことはもちろんのこと、地域に歓迎され、地域のにぎわい創出につながる視点を踏まえ、十分な協議検討を行う必要があると考えております。

<中野市長の答弁> まさに、旧野津高校は、場所的に言っても、唯一、野津地域で残された一等地でありますし、また高校という、同窓生もたくさんおりますし、敷地そのものも地元の人が無償で提供したという、そういう思いの籠もった地域であります。

それが、地域の農業あるいは農業に関わるいろんな事業を展開し、そして地域振興にもつながる、そしてまた全県的なところで関心が持たれるようないろんなイベント等々をして、多くの人たちがそこに集まって、いろんなことに取り組んでいただく、そういうふうな方向でやっていただくということが一番大切だと思っていますし、まず民間がやれることをしっかりやりながら、我々の基本方針を踏まえた上でやっていただき、そして我々が協力できて、地域振興に結びつくことは何なのかというようなことをこれからまた事業者と一緒に検討しながら、よりいいものにつくり上げていければというふうに思っております。

2022年(令和4年)

■8月 プレオープン

■9月 グランドオープン

2023年(令和5年)

■2月 従業員解雇、事業撤退、契約解除

.png)

.png)